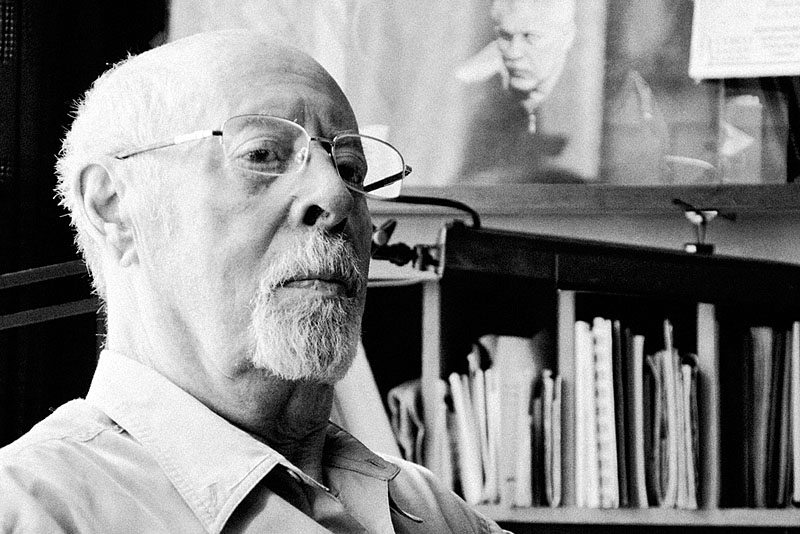

На минувшей неделе мы пообщались с очень интересной парой — Исайем Львовичем Фишгойтом и его женой Ларисой Николаевной. Говорили о Самаре нынешней и о том, каким город был несколько десятков лет назад. Затронули тему поколений и, кажется, обсудили все на свете. Путешествуя в этой беседе во времени, в конечном итоге вернулись в настоящее, говоря о политике и религии и даже политике-религии… У ног Исайя Львовича дремал старый дог, периодически вздрагивая от снившихся ему картин, а на руках у Ларисы Николаевны сидела кошка и с независимым видом тихо мурчала.

— Какой была Самара в пору вашей молодости?

— Да как сказать, почти такой же, как сейчас. Центральная часть почти не изменилась. Конечно, город стал другой, особенно это заметно, когда двигаешься из центра к окраинам.

— То есть вы считаете, что центр наш достаточно сохранился?

— Достаточно.

— Вы живете в одном из моих любимых кварталов, я здесь на Фрунзе живу, рядышком с вами, по соседству. Как по-вашему, сейчас, надо что-то менять в центральной части города?

— Надо сохранять старинные здания, планировку. И чтобы при этом люди имели возможность жить с удобствами. Ведь дома здесь — один приличный, а другой развалюха. Хорошо бы, чтобы жизнь людей из этих небольших домов была гораздо более приятной. Ну вот, скажем, мы живем в старом доме. По документам он построен еще до 1917 года. Мы живем здесь лет 20, за это время несколько раз прорывало трубопровод. Это надо как-то ликвидировать. Менять инфраструктуру. И улицы у нас недостаточно обустроены. Вот посмотрите, — указывает Исай в окно, где валит густой снег, — это центр города, а выглядит, как деревня. Я с собакой иду утром гулять, но только по тротуару. А тротуар — узкая тропочка. Люди расходятся с трудом, а с собакой еще сложнее. Вот таких вещей не должно быть в нормальном городе. Люди должны как-то мобилизовываться, чтобы ввести порядок.

— Вы жили в период, когда эта мобилизация советского народа давала совершенно фантастические результаты. Полет Гагарина для нашей цивилизации — вершина, которой мы уже, наверное, не достигнем. Исчезновение энтузиазма и замена его каким-то стяжательством, жадностью, когда все пересчитывается на деньги, — как эта подмена произошла в людях? Они ведь внуки тех, кто эти ракеты запускал.

— Наверное, это произошло потому, что потеряли что-то основное. Вот пионеры, комсомольцы — сейчас их нет. А когда-то очень многое делалось их руками, их головами. Найти что-то такое, что заинтересует людей — это невероятная проблема. Когда-то во время подобного снегопада люди сами начинали расчищать свои дворы, не ожидая, когда придет машина… да и машин тогда не хватало.

А сейчас никто на это не обращает внимания: ни власть, ни люди. Во времена моей юности люди сами о себе заботились. А сейчас похожие на дворников люди в красных куртках — кто они такие? Раньше это были узбеки, таджики, а потом они исчезли. Почему? Потому что начали жаловаться, что они отнимают у русских работу. Отправили назад этих таджиков, а не прибавилось никого из русских дворников.

— Мы оказались в ситуации, когда эти профессии полностью лишены престижа. Никто не хочет быть дворником. И сейчас это тоже большая проблема — труд перестал быть почетным. Когда вы начинали трудовую карьеру, труд учителя был вещью святой и было понимание того, что учитель — это человек, который учит, создает новую личность. Сейчас ведь этого нет.

— Мне кажется, что, с одной стороны, труд стал достаточно раскрепощенным, но появилось отношение к труду как к чему-то недостойному. Ведь во всех учреждениях, где регистрируются безработные и где они в очередях стоят, они не берут то, что им предлагают. Они ждут чего-то невероятного, заоблачного. С одной стороны, некому работать, а с другой стороны, никто и не хочет. Востребована работа, при которой не возникает сильных перегрузок. Никто не хочет напрягаться.

— А перегрузки нужны?

— Если говорить о дворниках — без перегрузок нельзя.

— А если говорить о вашей профессии? У вас много было перегрузок?

— Много, но это было необходимо, потому что работа учителя плохо оплачивалась, и надо было брать две ставки и таким образом выходить из положения. Но и сейчас ничего не изменилось. Говорят, прибавили учителям зарплату, но недостаточно. Я знаю много учителей, которые работают на две ставки. Это уже явно перегрузка.

— И на качестве это сказывается. А как вы вообще оцениваете роль учителя в жизни человека? Сейчас ведь это постепенно уходит. Вы же начинали преподавать в деревенской школе и проработали там довольно долго.

— Два года.

— Отношение к учителю сейчас ведь тоже меняется. Сегодня это некий служебный человек, может быть, чуть «лучше» дворника, который выполняет свою функцию. В детях маленьких сейчас это очень заметно. Это не то чтобы неуважение, это просто другая позиция. Должен ли быть у учителя какой-то ореол?

— Должен быть. В той же самой деревне, в Большой Черниговке, идешь, а навстречу человек с седой с бородой до колен, снимает шапку и кланяется. Уважение к учителю было во всем. Сейчас уважение к учителю стало почти незаметным. Система, наверное, изменилась.

Например, я категорически не уважаю ЕГЭ. Для меня это неприемлемая форма учебы, потому что, как правило, все основано на зубрежке. Мне приходилось немного сталкиваться с этой системой. Меня это никак не устраивало. Для меня важно было, чтобы ученик мог сам что-то сделать. Найти. Несколько лет тому назад считалось, что в США больше половины людей — выходцы из России, а сейчас уже нет, их стало меньше. Потому что потеряли где-то знания.

— То есть наша система образования фактически утрачена безвозвратно?

— Нет. Но надо же к этому прийти.

— Каким образом, еще через одну реформу?

— Без реформы, наверное, ничего не делается. Как-то надо подстегнуть систему образования.

— Сейчас ситуация патовая, потому что понятно, что ЕГЭ совершенно неэффективен, а никаких системных изменений не предвидится. И я так понимаю, что даже дискуссии никакой нет. Есть только общее недовольство педагогов, учеников и родителей.

-Вот Лариса Николаевна, — оглядывается Исай на свою супругу, — всю сознательную жизнь была преподавателем, ученым, клиническим специалистом. А сейчас, поскольку она поняла, что внуки наши не имеют тех возможностией, которые были раньше, она стала возражать, выступать против ЕГЭ. Я правильно говорю?

Лариса Николаевна согласно кивает.

— А как вы начали выступать против ЕГЭ?

Л. Н.: — Да это же вообще безобразие. Альтернатива — обычный экзамен, как всегда. Прекрасная система была раньше. Я окончила школу на Полевой, где сейчас медико-технический лицей, в 51 году. И тогда выучивали гораздо эффективнее. Из 24 учеников все поступили в институт и все его закончили.

— В институт тогда было поступить сложнее, чем сейчас?

— Не знаю, как вам сказать, в институте конкурс был до 6 человек на место.

Л.Н.: — Тупые шли в армию.

— Причем что такое дедовщина, тогда не знали. Наоборот, стремились в армию.

— Как считаете, а ситуация с антисемитизмом изменилась в какую-то сторону?

— Конечно

Л.Н.: — Как Городницкий говорит: я хотел быть литератором, мое призвание литература, я писатель. Я пришел в университет, а мне говорят — ты что, спятил? Куда тебе? И ему пришлось пойти в горный институт.

— А вы куда хотели? Или у вас по пятому пункту не было проблем?

— Пединститут принимал всех. А начинал я учиться в авиационном институте. И тоже там полно было евреев в 43-м. Тогда ходили по институту в шинелях. Один раз у меня была ситуация, я врезал одному товарищу, когда он меня как-то не так назвал, но после этого, и до, у меня не было таких случаев.

— А расскажите немного про Грушинский фестиваль. Вы сейчас ездите туда?

— Года два уже не ездили.

— Вот это разделение фестиваля, как вы к нему относитесь?

— Мне очень не нравится.

— А почему? Каким образом получилось так, что Кельман практически приватизировал этот бренд? Они что, были такими друзья с Грушиным, были настолько близки, что Кельман сейчас может себе это позволить?

— Может быть, не совсем так, но, поскольку он стал президентом Грушинского клуба, а от этого клуба многое зависело для самого фестиваля, поэтому и приватизация возникла.

— Не жалко вам?

— Конечно, жалко.

— Это на самом деле для нашей культуры уникальное явление: сам порыв, сама эта музыка, сама культура уходит. Очень печально. А когда-то, во времена первых фестивалей, была какая-то враждебность, приходилось ли с властями по этому поводу общаться? На первом этапе это был только туристический фестиваль — приехали, поставили палатки?

— Да.

— И никто, КГБ не интересовалось, милиционеры?

— Милиционеры, которые должны были обеспечить порядок, были в количестве (запомнился один случай) шести человек. И порядок был, отряд ребят, с ВАЗа в основном, следил за этим. А возглавлял этот отряд наш товарищ, член оргкомитета. Поначалу, да и сейчас, я думаю, фестиваль не был атакован, что ли, местными жителями, конфликтов не было. Еще особенность Грушинского в том, что за все время утонуло не больше десяти человек, хотя каждое лето тонут десятками. А там нет. Почему? Это все делалось своими руками. А сейчас раздробилось — один там, другой здесь, и эта тенденция только углубляется. И шансов на воссоединение пока нет. И если те же Азаров и Артяков не возьмут это в свои руки, ничего не изменится. Хорошо бы, чтобы это было не слишком поздно.

— Скажите, а вот ГМК, легендарная организация, была все-таки подразделением ВЛКСМ или это была альтернатива?

— Альтернатива, хотя мы не очень ее афишировали. Нам нужна была крыша (сейчас, правда, говорят в другом смысле), и комсомол в самом начале давал нам эту крышу. Фролов, прежде всего, второй секретарь горкома. И вместе с тем мы выступали так, что казалось (это потом, правда, поначалу нет) — это что-то неожиданное, непонятное.

Мы стремились к тому, чтобы и власть не очень-то нас обижала, и мы сами. Мы делали то, что было интересно молодым людям. Вот, скажем, фотовыставка. А фотографии могут быть ню.

— По тем временам это было очень смело. Были проблемы?

— Проблемы у нас были тогда, когда, скажем, стихотворение кто-то из поэтов прочитал, а его можно было посчитать антисоветским. Делали замечание, выговор.

Пришла как-то работник горкома партии, увидела картину — «вот я пришла посмотреть, а у вас тут голые бабы демонстрируются». Я отвечал — эти голые бабы называются «ню». Я не стеснялся, не боялся. И товарищи наши тоже достаточно смелыми были.

— Откуда эта смелость бралась? 62 год… Сталин всего 9 лет назад умер.

— Оттепель…

— То есть это все-таки было реальное состояние? Или просто молодые были, смелые?

— Нет, это было реально.

— А если сейчас сравнивать — оттепель, заморозки — сейчас у нас что?

— Наверное, и сейчас это можно делать, но не находятся люди, которые взяли бы все в свои руки.

— Вы на выборы ходили?

— Да.

— За кого голосовали?

— За Путина. Потому что считаю, что в данное время больше некому.

— А вообще, какое у вас отношение к политической ситуации, аресты, политические проблемы современной России, вы следите за этим? Дело Синявского и Даниэля, например. С одной стороны, декорации немножко другие, а по сути то же самое происходит, хотя больше информации, больше знаний.

У вас нет ощущения, что наше общество ходит кругами. Может, это циклично?

Л.Н.: — Все в мире циклично!

-Да. Что касается молодежи, ГМК же был молодежным клубом, и мы никогда не говорили в те времена, что выступаем против. Мы за! Надо было приобрести какой-то опыт. И деньги. То, что сейчас молодежь вытворяет на Болотной, на Сахарова… Мы даже ни на секунду не думали, чтобы протестовать. Если протестовали, то только своими делами. Если мы организовывали, скажем ..

Л.Н.: — Диспут.

— Это настолько серьезно было, что в любой не демократической стране это закончилось бы печально. А мы, и я в частности, организовывали диспуты такого характера — экономика и ты. И для того чтобы это прозвучало, надо было пригласить в ГМК главных инженеров предприятий, преподавателей вузов.

— Отношение к молодежи со стороны общества тогда было другим?

— Нет, конечно, что-то изменилось. А что касается всякого рода сложностей — это была особенность работы ГМК. Я пошел в горком партии и попросил помочь мне с приглашением главных экономистов заводов. Нам шли навстречу.

Л.Н.: — Исай, давай скажем, что пытались выжить в этой жесткой обстановке между партийными решениями и тем, что хотелось. Надо было лавировать тогда, чтобы выйти на эту прямую.

— И сейчас надо лавировать.

Л.Н.: — И правильно, сейчас тоже. Надо быть дипломатом.

— Надо находить возможности такие, которые мы находили. Нам очень важно было. Мы не были против — мы были за. Но это «за» надо было найти и перетянуть на свою сторону, а сейчас это как-то не получается.

-Сейчас больше негативизма в отношениях, отрицание, которое идет практически как начало любой позиции.

Л.Н.: — Пример. Начали проводить Грушинский фестиваль. Как его назвать? Назвали именем Грушина. Кто будет проводить? Туристический клуб. А чтобы нам дали дорогу, пошли в горком комсомола, горком партии, чтобы нас поддержали. Мы тогда прекрасно понимали, что без этой поддержки движения вперед не будет.

— Разумные люди тогда в горкомах сидели?

Практически хором: — Конечно. Но не все.

— Школа кадровая была лучше? Управленцы тогда были лучше, эффективней? Ведь на самом деле те задачи, которые тогда решались, сейчас решить вообще практически невозможно.

— Самые разные люди были. Были и такие остолопы, с которыми невозможно было работать. Но были и прекрасные ребята, тот же Фролов.

Л.Н.: — Исай, давай приведем самый высокий пример — Владимир Павлович Орлов. Первый секретарь обкома партии. Все фестивали проводились с росчерка пера Владимира Павловича. Он помогал. Как выходили на него?

Показали кадры и сказали: «Вот тебе все фильмы, диафильмы, в хорошей обстановке дома покажите, пожалуйста». Пришлось это использовать. Помогло. По городу ходили слухи, что Владимир Павлович инкогнито приезжал на Грушинский фестиваль. Никуда он не ездил. Он пользовался нашими кадриками, которые мы ему сунули. Он умный человек и он помогал нам.

— Концерты Высоцкого без Орлова не состоялись бы.

— А вы общались с Высоцким персонально?

— Все мы общались…

Первый концерт был в филармонии, потом в клубе им. Дзержинского. До начала было час-полтора. Пошли на набережную, оттуда в Дзержинку, и кто-то из товарищей предложил выпить шампанского. Высоцкий отказался. Он ни капли спиртного за все концерты в Самаре ни разу не выпил. Хотя уже тогда разговоры были.

— А вы, находясь рядом с Высоцким, понимали размер его личности, ощущалось что-то?

— Нет, просто парень с гитарой.

Л.Н.: — Хороший парень с гитарой.

— С ним было очень легко и просто.

Л.Н.: — Это Высоцкий, а ты вспомни Исамбаева!

— С Исамбаевым мы сидели всю ночь. Он рассказывал, а мы только слушали, потому что это было чрезвычайно интересно. Как их выселяли с Кавказа и т.д

Л.Н.: — Исамбаев дал концерт и все, что заработал, отдал клубу.

— А как вы тогда с деньгами работали, ведь тогда же это все было полулегально?

— Это абсолютно невероятно по тем временам, но у нас была сберегательная книжка.

Л.Н.: — Тогда невозможно было ни купить, ни продать, ни обменять. Я шесть лет была членом комитета комсомола мединститута, с 51-го по 57 год. У нас был шикарный аккордеонист, а аккордеонов не было И вот кто-то сказал, что есть товарищ, который продает аккордеон. Стоит он, скажем, полторы тысячи. Где взять эти деньги? Тогда институт договаривался с клубом им. Дзержинского. Они нам дали 6 бесплатных вечеров для проведения институтских концертов. И каждый курс, у нас их было шесть, должен был провести свой вечер самодеятельности. Мы продавали по рублю написанные от руки билеты. В итоге набрали с шести концертов деньги и купили этот аккордеон.

— Теперь я расскажу ситуацию, которая у нас была с Высоцким. Мы его не знали. И практически никто его не знал. Но тогда нужны были деньги на конкурс Кобалевского, который мы готовили. Мы рассылали своих представителей по городам-участникам и участвовали в проведении третьего тура. На тот момент небольшой доход приносила только школа танцев. И тогда кто-то предложил пригласить Высоцкого. Мы попробовали, но встал вопрос о том, как ему платить. У Высоцкого была ставка 18 рублей. И кто-то выяснил, что существует форма оплаты — заключение договора на то или иное дело и получение потом зарплаты. Мы выбрали 6 человек, которые взяли энное количество билетов и распространяли их по организациям. Организаций было много, и все хотели слушать Высоцкого. Это было уже после первого концерта.

Я заработал на этом деле сто рублей и заплатил членский взнос — не получив для себя при этом ни копейки. Так весь конкурс Кабалевского был сделан за счет Высоцкого.

Л.Н.: — А Грушинский фестиваль — поначалу мы, организаторы, скидывались по 100, по 50 рублей. Или же я продавала билеты, получала 4%, и эти проценты шли в эту же кассу. Даже мысли не было, чтобы взять себе. Потому что проводить было не на что.

— Ну, а как иначе, когда система монетизирована. Самое главное, что эта монетизация, она везде.

Л.Н.: — В сознании людей все перевернуто. После работы в институте я работала в местах заключения не столько отдаленных — Кряж, мужской лагерь, 1957 год. В 56-м дело этих цеховиков было. Угол Льва Толстого и Самарской, сейчас там какой-то ресторан, но тогда в подвале был цех. Они делали там какие-то гвозди, а из оставшихся железок — заколки для волос, и продавали их. А потом на рабочих завели дело и дали всем по 10 лет. На моих глазах. За какие-то заколки. Когда нас сегодня спрашивают, за кого мы пойдем голосовать, мы говорим, что за Путина: шило на мыло не меняют, лучшее враг хорошему, так что мы умом за Путина.

Почти хором: — Но душой мы за Прохорова.

Л.Н.: — Не надо коммунизма, мы лучше пойдем за Прохорова.

— А вы понимали тогда, в 60-е, что не надо коммунизма?

— Веками существовала религия. Коммунизм — та же религия. Как же было обойтись без религии? Где-то уважали, где-то, может, посмеивались..

Л.Н.: — Вот на днях разговор был: Будда — это кто, бог? Это человек, а Христос, а Магомет, Моисей, а Ленин?

— Вспомнить тот же знаменитый лозунг — Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить… это же мантра, молитва..

Л.Н.: — Вот он и лежит в мавзолее, но ведь дело в том, что 30% и сегодня голосуют за эту религию.