Недавно я залипла на грандиозном по супермаркетовским меркам скандале в ЛЕНТЕ: женщина в меховом, лихо заломленном берете, яростно пинала ногами продуктовую тележку и кричала охране и кассирам, все буквально всполошились. «Дерьмо! – кричала женщина, — дерьмо! Вы предлагаете только эти уродские грабли, а изящных красных колясочек с выдвижной ручкой как не было, так и нет!» Уродскими граблями женщина называла тележку. Все знают эти тележки, у них всегда западает левое заднее колесико. Женщину условно вежливо успокоили, причем одна из кассиров выразилась в духе «слаще морковки ничего не хавала, а туда же!» и «из грязи в князи», имея в виду непомерные запросы покупательницы относительно изящных красных колясочек; а я была принуждена слоняться по ЛЕНТЕ и вспоминать, как оно было раньше, и сравнивать с тем, что есть сейчас.

Впервые проволочную корзинку в магазине самообслуживания я встретила летом 1986 года. Это лето вообще выдалось для меня чертовски богатым на путешествия – мама свозила меня и в Москву, и в Таллин, причем всюду мы появлялись не просто так, а с четко выработанным планом. В Москве нужно было достать обои для ремонта и всякое такое, а в Таллине следовало разжиться колготками на всю семью. Так вот, именно в Таллине меня ожидал сюрприз в виде магазинной корзинки. Проволочную корзинку каждый покупатель обязан был взять в руки, а уж потом бродить меж вешалок с шелками и туманами. В Куйбышеве того времени никаких таких корзинок никто не видывал, а тележки были в универсаме на Революционной.

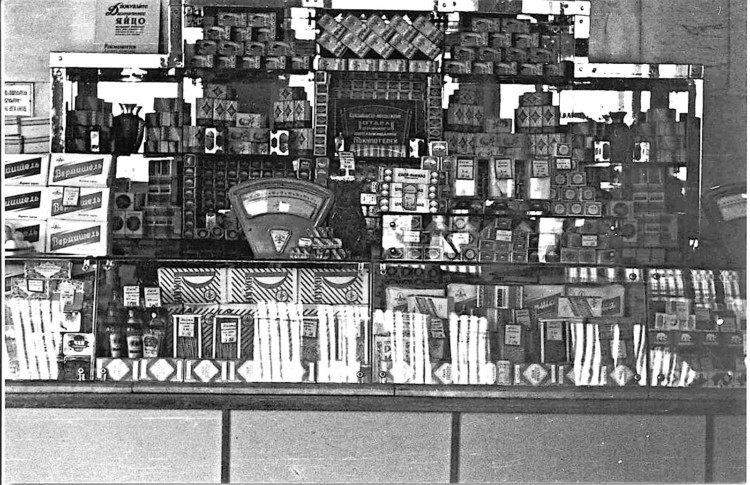

Совершенно точно — были, и довольно давно, народ как-то подобрался, смирился, оказался готов к просмотру кинофильма «Москва слезам не верит», где героиня толкает перед собой тележку и хватает банки с полок, а также колбасу и сыр, завернутые в пергамент. Сверху писалась рукой товароведа цена. 56 копеек, например.

Оберточную бумагу помню очень хорошо. Если в доме случалась колбаса, а колбаса в доме случалась довольно часто усилиями бабушки, приятельница которой заведовала гастрономом, так вот: колбаса не скучала в полиэтиленовом пакете, а горделиво покоилась, увернутая в бумажные слои. Бумага пропитывалась вкусным колбасным духом, и многие несознательные коты пытались ее даже и съесть.

В 86-м году я не была старшей в семье по закупкам еды, но выполняла маленькие поручения. За хлебом сходить, за молоком, летом – непременно за квасом. За хлебом ходить было интересно – деревянные наклонные полки, куда грудастые продавщицы в белых халатах сгружали булки и караваи без никаких пакетов. Хлеб полагалось щупать на мягкость железными щипцами, что болтались на веревке. Кажется, я ничего не щупала, а брала традиционный набор: городскую булку (6 копеек), половинку черного (8 вроде бы копеек) и еще что-нибудь для разврата – калорийную булочку, 9 копеек, всегда поджаристую.

Еще были рогалики, очень вкусные. Рогалик полагалось разрезать вдоль пополам, смазать маслом и есть, запивая сладким чаем.

Молоко покупать было совершенно неинтересно – в магазине стоял устойчивый запах скисшей продукции, бутылки на ощупь были мокрыми; треугольные пакеты появлялись крайне редко, почему-то все их особенно любили, а стеклянные бутылки слегка презирали. Помню, моей однокласснице году в 82-м отец привез из Финляндии миниатюрный пакетик с соком, маленький тетрапак, так она его хранила потом долго на своей девичьей полке, а трубочку засушила и вклеила в девичью тетрадь про стихи и парней.

В молочном магазине еще положено было доставать свою банку и заливать ее сметаной из фляги. Сметана могла оказаться неудачной – кислой. Или слишком жидкой. Рядом ежился на подносе комковатый творог. А кому не нравилось, тот шел на рынок, где торговки в молочных рядах царили над пластами жирного домашнего творога — нежнее нежного! — и сметаной консистенции масла.

Отец, бороздивший страну в кресле бортинженера, привозил из той же Москвы сливки в пакетах. Хорошие сливки, густые, если их не успевали выпить в течение суток, они честно обращались в сметану. Знавала людей, производивших своими силами на советских кухнях сыр (даже с тмином!); и хоть тогда еще никто не говорил, что сыр – это прыжок молока в бессмертие, но многие думали в этом духе.

Квас добывали из бочки. Бочки появлялись в определенных местах. Ближайшая к моему дому располагалась на пересечении улиц Первомайской и Ново-Садовой, тогда там еще ходил трамвай. За квасом стояли долго, каждый со своим бидончиком, мой бидончик был всегда самый красивый в очереди – цвета яичной скорлупы, с орнаментом из хризантем. Квас тоже мог попасться неудачный – всем памятны разговоры о клоках волос, выуженных со дна бидона. Кто-то находил более экзотичные вещи – гвоздь или даже зуб.

Что касается молочных коктейлей по цене 20 копеек за прекрасную порцию, то их отпускали отчего-то в овощном магазине. Граненые стаканы купались в струях воды, и все это сверкало и вертелось под руками продавца, и там же можно было выпить томатного сока. Соль лежала в белой пирожковой тарелке, если кто хочет свой сок посолить; я не хотела.

В овощном магазине потрясал картофелепровод – картошка сыпалась из люка под потолком, и ее можно было выбирать в собственную авоську, потом взвесить. Как-то моя мама сначала купила килограммов десять картофеля, а потом еще решила захватить и молока, в продаже оказалось разливное. Одна мамина картошка выскользнула, паршивка, из сетки и упала в молочную флягу; маму заставили оплатить всю стоимость остатка молока, стыдили на весь магазин (такая приличная женщина, а хулиганит!), она пришла домой и плакала. Отец сказал: да плевать! Потом предположил, что картофельное молоко никто не утилизировал, а напротив, распродали горожанам; это маму рассмешило, и плакать она перестала.

Из Ленинграда отец привозил мороженую говядину, из Сочи – брикеты блинчиков, фаршированных мясом, очень вкусных. Из Хабаровска – консервы, сайра в масле, всякая сельдь, крабы, горбуша, красная икра в трехлитровой таре, да. Практически живой палтус горячего копчения, ангельского вкуса и запаха. В Иркутске брали омуля, в банках формы и размера пулеметных дисков. Так я выросла культурной девушкой и никогда не удивлялась омулю потом в различных компаниях, а то некоторые кривили рот и говорили: тухлятина. А я им: это ж омуль!

С советской милицией при исполнении я познакомилась тоже в середине восьмидесятых. Может быть, в 84-м, а может, в 87-м, это можно уточнить у маминой соседки, уж она-то должна помнить год, когда ее сын зарубил топором ее мужа. А чего зарубил – так просто напились, вот и попал под горячую руку.

Никаких греческих трагедий в подъезде, врать не стану, а вот милиция приехала и ходила в фуражках, шумно сновала. Сына-убийцу повязали, пьяного, и был суд, и он отбыл срок, и вернулся, но это уже сильно потом. Вернулся тихий, даже и пить вроде бы перестал, зато выяснилось – начал наркоманить. Долго не прожил. Такие дела. Больше ничего про милицию не знаю; ну, паспорт получала в 16 лет, пришла да получила. Фотографию долго выбирала, совершила несколько подходов к снаряду, то есть к фотоателье. Остановилась на довольно безумной, с серьгами-кольцами и кофтой цвета заварного крема, кстати, приобретенной в Таллине вместе с колготками.

Очереди в винно-водочные магазины помню, про них слагали песни («время полвторого на часах моих, а напротив гастроном, очередь стоит»), но в силу возраста я мало интересовалась алкоголем. Нет водки и нет, думала я беспечно. К слову, в тот момент я являлась владелицей волнистого попугая зеленого цвета по имени Аркадий. В одночасье попугай занемог, начал терять перья и крошиться клювом. Кто-то рассказал, что это типичный птичий авитаминоз и для поправки здоровья попугая следует опрыскивать красным сухим вином. Мой отец решил вылечить птицу немедленно; следующим рейсом из Тбилиси прибыл ящик «Саперави», папа набрал полный рот вина и методично приступил к опрыскиванию попугая, но Аркадий витаминизировался слабо. Может, ему требовался кагор.

Такси на моей школьной памяти по телефону вообще никто не заказывал – в городе существовали единственный таксопарк и единственная диспетчерская служба, куда дозвониться было невозможно. При необходимости просто взмахивали руками на обочинах; это называлось поехать «на рубчике», судя по всему, далеко от центра я не отъезжала. Проезд в автобусе стоил 6 копеек, в троллейбусе – 5, в трамвае – 3, или можно было приобрести стопочку талонов, говорили: книжечка. Дайте мне книжечку. Преобладали львовские автобусы с туповатой милой мордочкой, в автобусе пассажир опускал свои копейки в кассовый аппарат и сам себе выдавал билет; причем не помню, чтобы кто-то жульничал и брал билет без оплаты. Скорее, просто ездили зайцем, ведь с каждым случалось, что и шести копеек нет. Висели плакатики: «Заяц бывает серый, заяц бывает белый, а ты какого цвета, товарищ без билета?»

Телефонные будки тоже украшались табличками на социальные темы: «Постой, трубку не смей срывать, представь: у тебя заболела мать». Позвонить в телефоне-автомате стоило две копейки; находились люди со вкусом, которые проделывали в «двушке» дырочку и после употребления вынимали ее из аппарата. Вполне нормальным считалось маячить около будки, «стрелять» у прохожих по копеечке. Стенки кабинки густо исписывались влюбленными всех мастей, известна история счастливого знакомства через записки в телефонной будке. Но шире, конечно, были представлены рисунки непристойного содержания и соответствующие надписи.

Из предприятий общепита в восьмидесятых я посещала разве что кафе «Сказка» на Самарской площади, это уж потом стало жизненно важно толпиться в гостинице «Театральная», где было казино (см. «Лихие девяностые»). В «Сказке», отстояв опять же хорошую очередь, люди получали в жадные руки металлическую креманку с мороженым, очень хорошим и вкусным. Мороженое посыпали либо шоколадной, либо ореховой крошкой; мне больше нравилась ореховая, но это вроде бы нельзя было регулировать в пожеланиях.

Невнятный финал. Сейчас мы живем очень хорошо: свободный вай-фай, столики в кафе на набережной вынесены к самой береговой линии, и можно получать в лицо порцию брызг, одновременно вкушая стейк из чего угодно. Супермаркеты набиты тележками всех типоразмеров, включая и изящные красные, существует галерея брильянтов, тату-салоны, мобильная связь и плазменные панели; а если тебе не спится ночью, то ты открываешь ноутбук, и с тобой вместе не спит целый мир. Однако стоит ли сравнивать с этим великолепием какой-нибудь дремучий 82-й год, когда в СССР умер Брежнев, а у тебя никто не умер, все оставались живыми, родители были молодые, бабушки-дедушки бодрые, все с тобой носились, учили музыке, бальным танцам, в кровать несли тертое яблочко, а утром на манной каше малинкой выкладывали солнышко?..